La prothèse de hanche représente une solution chirurgicale efficace pour les personnes souffrant d'arthrose ou d'autres affections de la hanche. Cette intervention, pratiquée environ 150 000 fois par an en France, permet de restaurer la mobilité et de soulager la douleur des patients.

Les différents types de prothèses de hanche disponibles

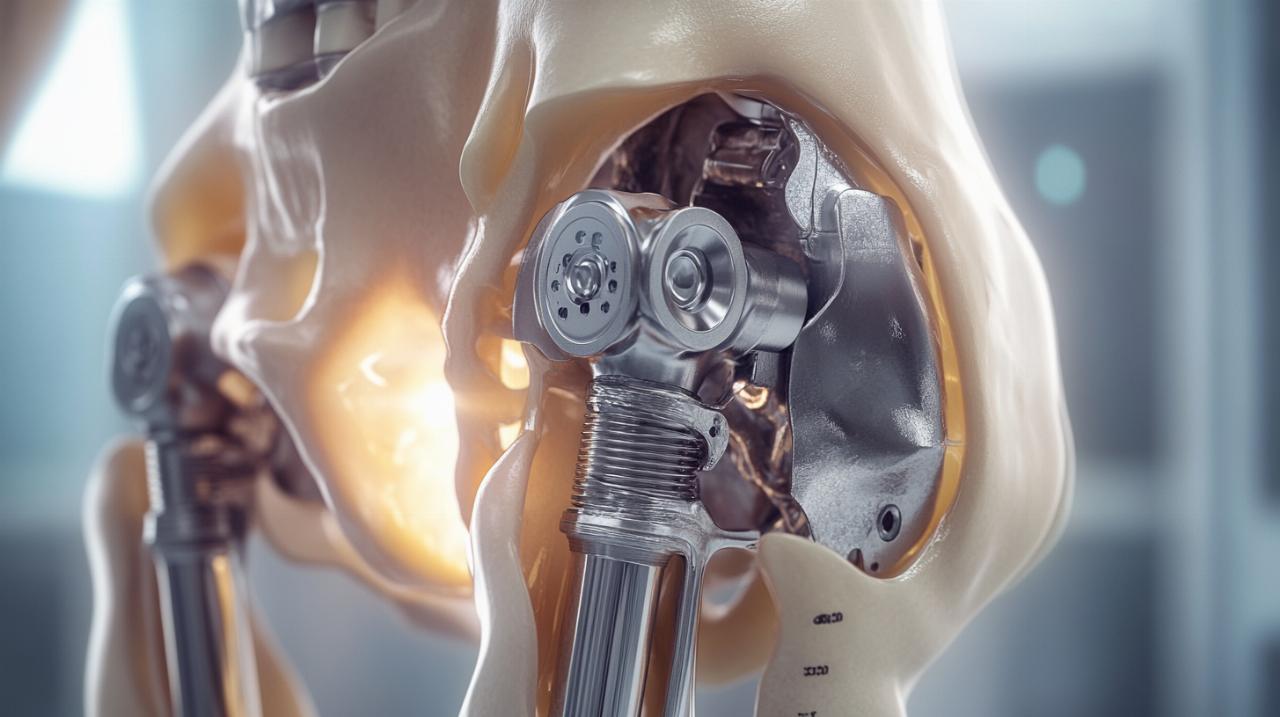

La prothèse de hanche se compose d'éléments artificiels remplaçant l'articulation naturelle. Deux catégories principales existent : la prothèse totale, qui remplace l'ensemble de l'articulation, et la prothèse intermédiaire, qui ne substitue que la tête fémorale.

Les matériaux utilisés : céramique, métal et polyéthylène

Les fabricants utilisent plusieurs matériaux pour concevoir les prothèses de hanche. Le titane et l'acier inoxydable servent à l'ancrage, tandis que les surfaces articulaires se composent de céramique, de métal ou de polyéthylène. Ces associations créent trois couples de frottement principaux : métal/polyéthylène, céramique/céramique et céramique/polyéthylène.

Les caractéristiques spécifiques de chaque type de prothèse

La prothèse totale intègre trois composants artificiels : une tige métallique, une tête en céramique et un implant cotyloïdien. Les chirurgiens adaptent leur choix selon les besoins spécifiques du patient. Les innovations technologiques permettent la création de prothèses sur mesure, particulièrement utiles pour les patients présentant des anomalies morphologiques.

Le déroulement de l'intervention chirurgicale

L'opération de la prothèse de hanche représente une intervention majeure en chirurgie orthopédique, réalisée environ 150 000 fois par an en France. Cette procédure nécessite une préparation minutieuse et une organisation précise pour garantir les meilleurs résultats.

Les étapes de la pose d'une prothèse de hanche

La pose d'une prothèse de hanche suit un protocole rigoureux. Le patient se présente à la clinique la veille de l'intervention. Le chirurgien procède au remplacement de l'articulation usée par une prothèse composée d'une tige métallique, d'une tête en céramique et d'un implant cotyloïdien. L'intervention peut s'effectuer selon différentes voies d'abord : antérieure, postérieure ou latérale. Les nouvelles techniques mini-invasives permettent de réduire les lésions tissulaires, les douleurs et favorisent une réhabilitation précoce. Les saignements sont également minimisés, avec 95% des patients qui évitent une transfusion sanguine.

La durée moyenne et les techniques chirurgicales

L'intervention totale s'étend sur une durée de 3 heures, répartie en trois temps : une heure pour l'installation du patient, une heure pour l'acte chirurgical et une heure de surveillance. L'opération s'effectue sous anesthésie générale ou rachianesthésie. La durée d'hospitalisation varie généralement entre 2 et 5 jours. Les techniques modernes incluent la chirurgie assistée par ordinateur et les dispositifs robotisés pour améliorer la précision. La réhabilitation démarre dès le lendemain de l'intervention, avec un retour progressif à la marche. La période de rétablissement complet s'étend sur 1 à 3 mois, pendant lesquels certains mouvements comme les rotations forcées ou le croisement des jambes sont à éviter.

La rééducation et la récupération post-opératoire

La rééducation après une prothèse de hanche constitue une phase essentielle du processus de guérison. Cette étape démarre dès le lendemain de l'intervention chirurgicale. La durée totale du rétablissement s'étend généralement sur une période de 1 à 3 mois.

Le programme de kinésithérapie personnalisé

Un programme de rééducation adapté accompagne chaque patient dans sa récupération. Les séances incluent la marche assistée et un suivi régulier avec un kinésithérapeute. Le protocole de réhabilitation rapide (RRAC), instauré au Danemark en 1995, place le patient au centre de sa rééducation. Cette approche favorise une récupération optimale. Les résultats montrent une mobilité retrouvée rapidement grâce à ces méthodes modernes.

Les recommandations pour une meilleure convalescence

La période post-opératoire nécessite le respect de certaines règles spécifiques. Les patients doivent éviter les rotations forcées, le croisement des jambes et la flexion excessive. La marche régulière représente un exercice bénéfique pour la récupération. L'hospitalisation dure entre 3 et 5 jours selon les cas. Les techniques mini-invasives actuelles permettent une diminution des douleurs et une réhabilitation précoce. La stabilité des implants est assurée avec moins de 1% de risque de déboîtement.

Les risques et complications potentiels

La pose d'une prothèse de hanche représente une intervention chirurgicale majeure. Une connaissance approfondie des risques permet aux patients d'appréhender l'opération de manière éclairée. L'expertise des équipes médicales minimise ces risques, mais leur prise en compte reste essentielle.

La pose d'une prothèse de hanche représente une intervention chirurgicale majeure. Une connaissance approfondie des risques permet aux patients d'appréhender l'opération de manière éclairée. L'expertise des équipes médicales minimise ces risques, mais leur prise en compte reste essentielle.

Les complications médicales à court terme

L'infection constitue un risque majeur avec une fréquence d'environ 0,5% des cas. Les patients peuvent présenter des hématomes et des ecchymoses dans les jours suivant l'intervention. La période postopératoire immédiate expose à certains désagréments comme l'absence d'appétit, la constipation, la rétention d'urine ou les nausées. Les complications vasculo-nerveuses restent rares. La luxation, qui correspond à un déboîtement de la prothèse, survient dans 0,96% des cas avec une voie d'abord antérieure. Une inégalité de longueur des membres inférieurs peut persister après l'opération, avec une précision maintenue à plus ou moins 1 centimètre.

La durée de vie des prothèses et les signes d'usure

Les prothèses de hanche présentent une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans. Les matériaux utilisés incluent le titane, l'acier inoxydable, les céramiques et le polyéthylène. Trois types de couples de frottement existent : métal/polyéthylène, céramique/céramique et céramique/polyéthylène. L'usure naturelle des composants nécessite une surveillance régulière. Les signes d'alerte comprennent l'apparition de douleurs nouvelles ou une modification de la mobilité articulaire. Le descellement des implants fait partie des complications tardives possibles. La qualité des matériaux et les techniques chirurgicales modernes permettent une stabilité optimale des implants avec moins de 1% de déboîtement.

La préparation préopératoire et le choix du matériel

La pose d'une prothèse de hanche représente une intervention chirurgicale majeure nécessitant une préparation minutieuse. Cette phase préopératoire établit les conditions optimales pour garantir le succès de l'intervention et le rétablissement du patient. La sélection des matériaux constitue une étape déterminante dans ce processus.

Les examens médicaux et bilans nécessaires

L'évaluation préopératoire englobe une série d'examens visant à éliminer les foyers infectieux. Les patients se présentent à la clinique la veille de l'intervention pour effectuer les dernières vérifications. La durée moyenne d'une intervention s'établit à 3 heures, incluant une heure d'installation, une heure d'opération et une heure de surveillance. Une consultation avec l'anesthésiste permet de déterminer le type d'anesthésie adapté : générale ou rachianesthésie. Ces examens assurent la sécurité du patient et optimisent les résultats opératoires.

Les critères de sélection des matériaux adaptés au patient

Le choix des matériaux s'effectue selon les caractéristiques spécifiques du patient. Les options comprennent le titane, l'acier inoxydable, les céramiques et le polyéthylène. Les couples de frottement se répartissent en trois catégories : métal/polyéthylène, céramique/céramique, et céramique/polyéthylène. Les prothèses sur mesure répondent aux anomalies morphologiques particulières. La sélection s'appuie sur des facteurs individuels tels que l'âge, l'activité physique et l'anatomie du patient. Ces matériaux offrent une durée de vie estimée entre 15 et 20 ans.

Le suivi médical à long terme après la pose

Le suivi médical après la pose d'une prothèse de hanche représente une étape fondamentale pour garantir une récupération optimale. Les patients sont accompagnés pendant plusieurs mois par une équipe médicale complète, incluant notamment les Docteurs Ajouy, Baverel et Nlandu. La durée moyenne d'hospitalisation s'établit à 5 jours, avec une possibilité de réduction à 2 ou 3 jours selon les cas.

Les rendez-vous de contrôle et examens périodiques

La surveillance médicale s'organise autour d'un calendrier précis. Les consultations commencent dès le lendemain de l'intervention avec une première évaluation. Les patients bénéficient d'un suivi régulier pour détecter les éventuelles complications comme les infections, présentes dans 0,5% des cas, ou les luxations. La durée de vie d'une prothèse s'étend de 15 à 20 ans, nécessitant une surveillance constante pour anticiper les besoins de remplacement.

Les activités physiques recommandées et contre-indiquées

La reprise d'activité débute dès le lendemain de l'opération. La marche régulière constitue la base de la récupération physique. Les patients doivent éviter certains mouvements : les rotations forcées, le croisement des jambes et la flexion excessive. La rééducation inclut des séances avec un kinésithérapeute et une marche assistée progressive. La période de récupération complète s'étale sur 1 à 3 mois, pendant laquelle les patients retrouvent progressivement leur mobilité normale.